本文整理社会心理学的重要知识点。

第二章 社会心理学知识点整理

第一节 概述

第一单元 社会心理学的定义和研究范围

社会心理学诞生的标志:1908 年美国的社会学家

勒温提出著名的公式:

该公式含义: 行为是个体及其环境的函数,即

第二单元 社会心理学简史

一、哲学思辨阶段(启蒙期)

二、经验描述阶段(形成期)

在观察的基础上,对人类的心理活动和行为进行客观的描述和分析催生作用的学术思潮。

(1)达尔文的进化论 (2)德国的民族心理学 (3)法国的群众心理学

(4)

三、实证分析阶段(确立期)

其特点是:社会心理学从描述研究专项实证研究,从定性研究转向定量研究,从纯理论研究转向应用研究。

第三单元 社会心理学的研究方法

价值中立原则:

系统性原则:不仅把研究对象纳入系统进行考察,而且要用系统的方法来研究。

伦理原则:尽量避免对被试者的身心健康造成伤害。

第四单元 社会心理学的主要理论流派

学习的机制:

观察学习:

荣格:

第二节 社会化与自我概念

第一单元 社会化

(1)早期社会化——儿童期青少年期

(2)继续社会化——成人时期

(3)再社会化——包括对早期社会化及继续社会化过程中,没有取得合格社会成员资格 的个体的再教化

个体社会化的基本条件

人类有较长的生活依附期,约13-25年人类的遗传素质提供了社会化的可能。

个体社会化的主要载体:

几种重要的社会化类型:

第二单元 社会角色

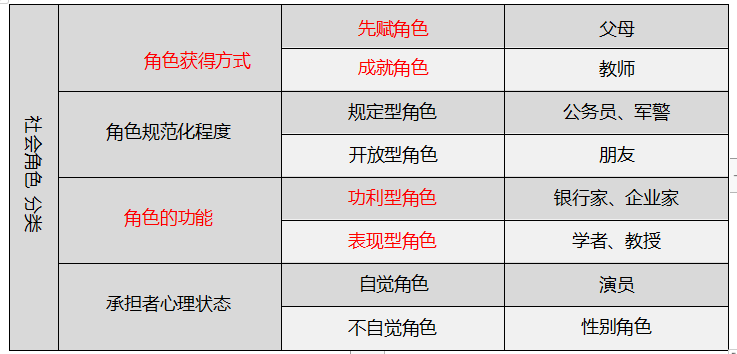

社会角色分类:

角色失调

角色间冲突:同一主体两个或以上角色之间的矛盾。

角色内冲突:对同一角色的不同期待所引起的冲突。

第三单元 自我、身份与尊严

自我又称

(1)主我:认识的主体,主动的自我。

(2)客我:认识的对象,即被观察者。

(3)镜我:由他人的判断所反映的自我概念。

自我概念的形成与发展:

(2)社会自我(3-14 岁)

(3)心理自我(青春期-成年)

自尊: 个体对其

自尊的需要包括两个方面:成就感、优势与自信等的欲望;对名誉、地位支配、赞赏的欲望。

詹姆士在《心理学原理》一书中提出了一个自尊的经典公式:

自尊取决于成功,还取决于获得成功对个体的意义。根据定义,增大成功和减小抱负都可以获得高的自尊。

第三节 社会知觉与归因

第一单元 社会知觉

认知者的经验(个体的经验不同,对同一对象的认知也会有不同的结果)用“图式”来解释(

第二单元 印象形成与印象管理

首因效应与近因效应。

不熟悉、少见的人之间容易出现首因效应。

光环效应

光环效应是一种

具有

在

印象行程中的信息整合模式:

(1)加法模式:加法模式指人们形成总体印象时,参考的是各种品质的评价分值的总和。

(2)平均模式:将各种特征的分值加以平均,然后根据平均值的高低来形成对他人的好或不好的总体印象。

(3)

(4)

第三单元 归因

归因,是个体根据有关信息、线索对自己和他人的行为原因进行推测与判断的过程。

可控性:努力程度(

不可控性:智力因素、工作难度(

罗特,根据个体对自己生活中发生的事情及其结果的控制源有不同解释,将人们分为内控者和外控者:

- 内控者——个人生活中多数事情的结果取决于个体在做这些事情时的努力程度,相信自己能够对事情的发展与结果进行控制;

- 外控者——认为个体生活中多数事情的结果是个人不能控制的各种外部力量的作用造成的。

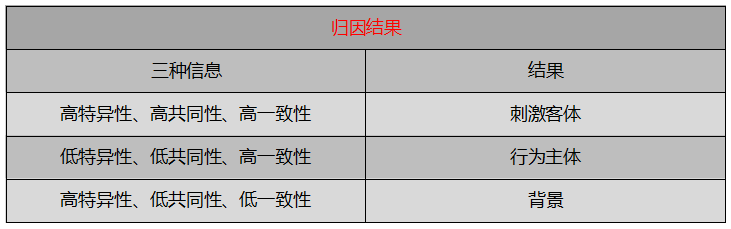

归因原则:

- 特异性信息:是否只针对某一刺激客体做出反映。

- 共同性信息:不同的行为主体对统一刺激的反应是否一致。

- 一致性信息:行为主体在不同的背景下,做出的反应是否一致。

第四节 社会动机与社交情绪

第一单元 社会动机概述

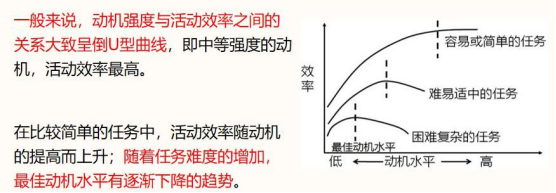

动机强度与活动效率的关系:

第二单元 主要的社会动机

亲和动机:是个体害怕孤独,希望与他人在一起,建立协作和友好联系的一种心理倾向,是人际吸引的较低层次。亲和即合群。

(1)亲和的起源:亲和起源于依恋

(2)亲和的作用:

满足个体的某些社会性需要 获得信息 减轻心理压力 避免窘境

(3)影响亲和的因素:

- 情境因素:情境压力越大,亲和动机越强;

- 情绪因素:

恐惧情绪越强烈,亲和倾向越明显;高焦虑者亲和倾向较低; - 出生顺序:长子、长女恐惧时的合群倾向比他们的弟妹们更明显,而且是按出生顺序递减。

影响成就动机的因素:

目标的吸引力(正比例关系) 风险与成败的主观概率(倒U型曲线 )个体施展自己才干的机会(正比例关系)

侵犯动机的原因:挫折——侵犯学说(多拉德)

挫折既指阻碍个体达到目标的情境,也值行为受阻时,个体产生的心里紧张状态。

(2)抑制侵犯的力量与该侵犯可能受到的预期惩罚强度呈正比

(3)如果挫折强度一定,预期惩罚越大,侵犯发生的可能性越小;如果预期惩罚一定,则挫折越大,侵犯越可能发生

挫折也可以产生侵犯以外的结果,并不一定引起侵犯。

侵犯行为的影响因素:

(2)道德发展水平

利他行为的影响因素-外部因素:

- 自然环境:

噪音等恶劣环境的环境因素会减少利他 - 社会情境:

他人在场对利他行为往往有负面的影响 - 时间压力

- 利他对象的特点:

长的漂亮的女人往往对男人有吸引力,一般容易得到男人的帮助

第三单元 社会情绪

社交焦虑(

定义:一种与人交往的时候,觉得不舒服、不自然、紧张甚至恐惧的情绪体验。

原因:源自对评价的恐惧(

羞耻是个体因为自己在人格、能力、外貌等方面的缺憾,或者在思想与行为方面与社会常态不一致,而产生的的一种痛苦的情绪体验。

人类良心的情绪“内核”,提醒我们调整人际,适应社会。

第五节 态度形成与态度转变

第一单元 态度概述

态度是个体对特定对象的总的评价和稳定性的反应倾向

(1) 态度的特点

- 内在性:是内在的心理倾向。

- 对象性(针对性):总是指向一定的对象。

- 稳定性:一旦形成就会持续一段时间,不会轻易地改变。

(2) 态度的成分(ABC 模型)

- 认知成分(C ,cognition):个体对于态度对象的所有认知。

- 情感成分(A,affection)——核心:个体在评价的基础上,对态度对象产生的情感体验或情感反应。

- 行为倾向成分(B ,behavior tendency):个体对态度对象的预备反应或以某种方式行动的倾向性。

当ABC不协调时,情感A往往占有主导地位,决定态度的基本取向和行为取向。

第二单元 态度转变

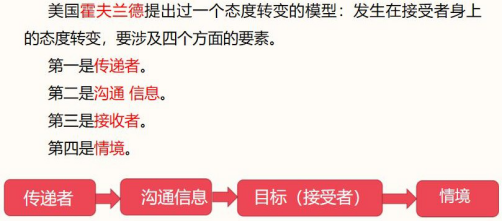

态度转变模型:

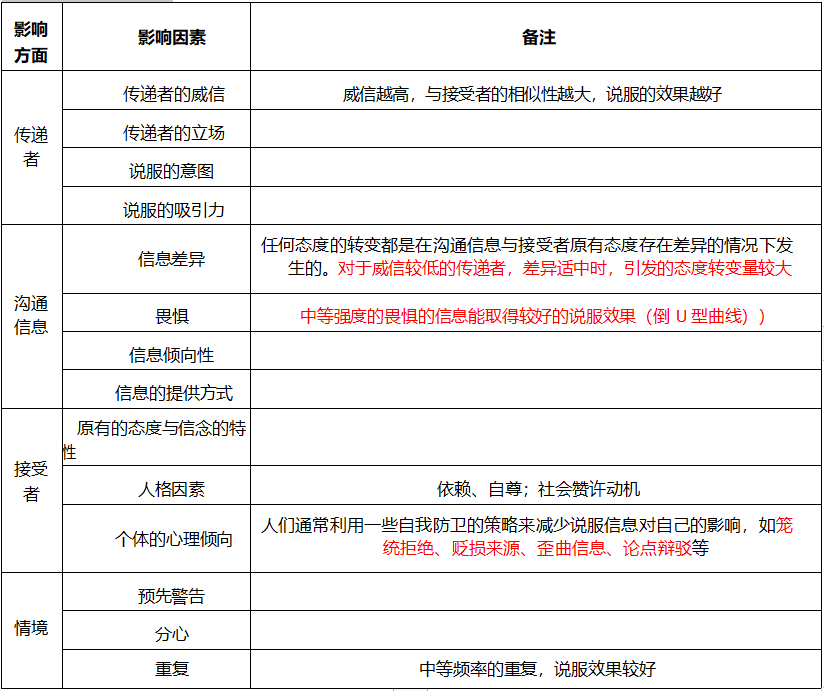

态度转变的影响因素:

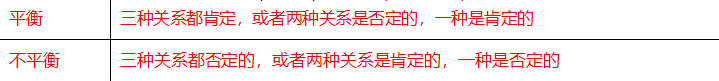

态度转变理论——海德平衡理论:在人们的态度系统中, 存在某些情感因素之间或评价因素之间趋于一致的压力,如果出现不平衡,那么就会倾向于朝平衡转化,人们在转变态度时,

海德用 P-O-X 模型来说明他的观点,其中,

在P-O-X模型中,P-O之间的关系最重要。

P-O关系为肯定时,平衡为强平衡,不平衡为强不平衡。

P-O关系为否定时,平衡为弱平衡,不平衡为弱不平衡。

第六节 沟通与人际关系

第一单元 沟通的结构和功能

沟通指信息的传递和交流的过程,包括人际沟通和大众沟通。

沟通过程由

人际沟通的分类:

第二单元 身体语言沟通

身体语言是非语词性的身体符号,包括:

(1) 目光

(2) 面部表情

经过训练,人能较为自如地控制自己的表情肌,因而面

身体运动是最易被人发现的一种身体语言,其中手势占有重要位置。

第三单元 人际关系的原则和理论

良好人际关系的原则:

(1)

(2)

(3)

(4)

人际关系的三维理论:

心理学家舒茨以人际需要为主线提出了人际关系的三维理论,他称自己的理论是基本人际关系取向理论(FIRO),其主要观点是:

人有三种基本的人际需要:

六种人际关系取向:主动包容式、被动包容式、主动支配式、被动支配式、主动情感式、被动情感式。

第四单元 人际吸引

亲合是较低层次的人际吸引,喜欢是中等程度的人际吸引,

影响人际吸引的因素:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

第五单元 人际互动

人机互动就是人际相互作用。

第七节 社会影响

第一单元 从众

从众的功能:

(1)社会的需求:促进社会形成共同规范、共同价值的功能。

(2)个体适应社会的功能:

从众行为的原因:

(2)避免对偏离的恐惧

(3)群体凝聚力

第二单元 社会促进与社会懈怠

与社会促进相反,有时候他人在场,反而会使个体的工作绩效降低,这种现象成为社会干扰,也称

社会惰化的原因:

第三单元 模仿、暗示和社会感染

塔尔德的“模仿律”:

塔尔德认为模仿是“基本的社会现象”,“一切事物不是发明,就是模仿”

第八节 爱情、婚姻与家庭

1、爱情

爱情特点:

(1)相异性:性别的相异

(2)成熟性:生理、心理的成熟性;

(3)高级性:高级情感

(4)生理性:性爱是不可或缺的元素

(5)利他性:爱情基本倾向是奉献

在实际生活中,与爱情最容易混淆的一种人际吸引形式是

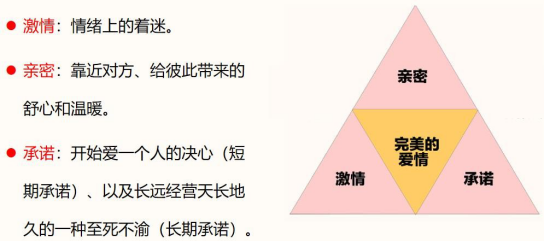

斯坦伯格认为,爱情是由亲密、激情以及承诺三因素组成的三角形。

2、婚姻

婚姻关系的本质在于它的