本文整理变态与健康心理学的重要知识点。

第五章 变态与健康心理学知识点整理

第一节 变态心理学概述

第一单元 变态心理学的对象

变态心理学是心理学的一个分支学科,它是一门以

变态心理学主要研究如何定义心理异常,心理异常的发生、种类、

精神病学着重异常心理的

第二单元 变态心理学学科简史

关于异常心理的现代解释始于20世纪,而解释异常心理现象的理论和方式,不同的学者各有侧重。精神分析、行为主义、人本主义。

(一)精神分析的理论解释

1.精神分析理论解释异常心理现象时的两个基本命题

(1)心理过程主要是

(2)

2.以上述两个命题为基础,弗洛伊德推演出如下的判断:

(1)人类的生物本能是心理活动的动力,这一动力冠名为“

早期,营养本能和性本能后期:生本能(包括营养本能和性本能)和死本能。

(2)“力必多”在幼年期驱动人的性心理发展,自出生起到发展结束,有三个发展阶段:口欲期、肛欲期和生殖器期。

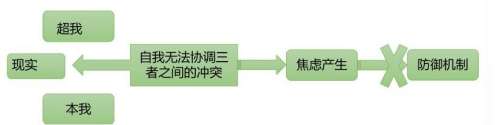

(3)人的心理活动存在于潜意识、前意识和意识;与此相对应的人格则由本我、自我和超我构成。

(4)“本我”是按“快乐原则”活动,“自我”是按“现实原则”活动,“超我”是按“道德原则”活动。

(5)人具有防止焦虑的能力,叫做“防御机制”,防御机制是自我的功能。

3.精神分析理论对心理异常现象的说明

(1)固着:接受的过多或过少刺激会造成“性心理”固着,产生异常。

(2)焦虑:“自我”理性地处理“本我”与“超我”之间的冲突和矛盾,所以体验着焦虑。

(3)压抑:为防止、抵御和消除焦虑,必须克制、压抑非理性冲动。不克制,我们会体验到痛苦,冲不破防御,冲突就会藏在潜意识,通过异常行为变相表达。

(二)行为主义的解释

巴甫洛夫认为,神经症和精神病的产生是由

癔症——抑制过程的优势,兴奋过程的薄弱

(三)人本主义心理学的解释

认为心理异常是“潜能”趋于完善的特征受阻或“自我”无法实现的结果。

人本主义心理学的马斯洛认为,心理异常最基本的表现是“存在焦虑“,也就是

第二节 心理正常与心理异常

1、正常心理活动的功能

心理活动有正常和异常之分,正常的心理活动的功能如下:

(1)保障人顺利地适应环境,健康地发展(

(2)保障人正常地反映、认识客观世界的本质及其规律性(

(3)保障人正常地进行人际交往,在家庭、社会团体、机构中正常地肩负责任,使社会组织正常运行(

2、心理正常与心理异常的区分

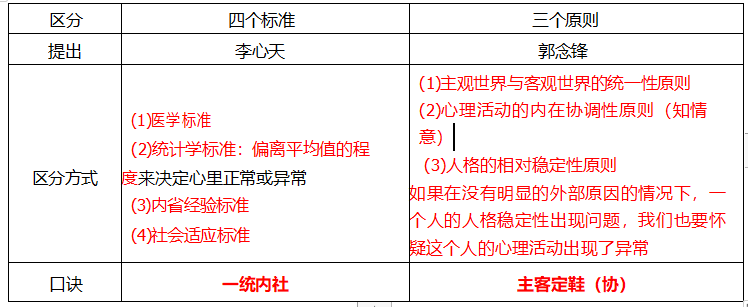

对于心理正常与心理异常的区分,有“四个标准”和“三个原则”需要掌握:

第三节 常见心理异常的症状

对心理异常患者的辅助性心理咨询需要满足三项条件:

一是必须是在经过系统临床治疗,

二是心理咨询的主要目标,应是

三是必须密切

第一单元 认知障碍

(一)感知障碍

1.感觉障碍

(1)

(2)

(3)

2.知觉障碍

(1)

(2)

根据感觉器官的不同,幻觉可以分为幻听、幻视、幻嗅、患触和内脏性幻觉。临床上最为常见的是幻听、幻视次之。

(1)幻听:临床上最常见的幻觉,是指患者声称自己听见了现实中并不存在的声音等。

(2)内脏性幻觉:指患者的躯体内部有性质很明确、部位很具体的异常知觉。内脏性幻觉多见于精神分裂症或严重抑郁症发作。(与内感性不适作区分)。

按体验的来源,分为真性幻觉和假性幻觉:

(1)真性幻觉:患者的幻觉与相应的感觉器官相联系,形象清晰、生动,与客观事物一样,有相应的情绪和行为反应。

(2)假性幻觉:患者的幻觉不与相应的感觉器官相联系,形象模糊、不生动,与客观事物不一样,产生于患者的主观空间。

按产生的特殊条件,幻觉又有功能性幻觉、思维鸣响、心因性幻觉等。

(1)功能性幻觉:在某个感觉器官活动的同时出现的幻觉,与正常知觉有一定联系。

(2)思维鸣响:患者认为自己能够听到自己思考的内容,是一种特殊形式的幻觉,而不是思维障碍。

(3)心因性幻觉:是在强烈心理因素影响下出现的幻觉,幻觉内容与心理因素有密切联系,见于心因性精神病、癔症等。

3.感知综合障碍

(1)“视物变形症”:患者在感知客观事物的时候产生了变形,和正常人感知到的不一样,分为视物显大症和视物显小症。

(2)“非真实感”:患者觉得周围事物像布景、“水中月”“镜中花”,人物像是油画中的肖像,没有升级。非真实感可见于抑郁症、神经症和精神分裂症。

(3)“窥镜症”:患者认为自己的面孔或体形改变了形状,自己的模样发生了变化,因而在一日之内多次窥镜。

(二)思维障碍

1、思维形式障碍

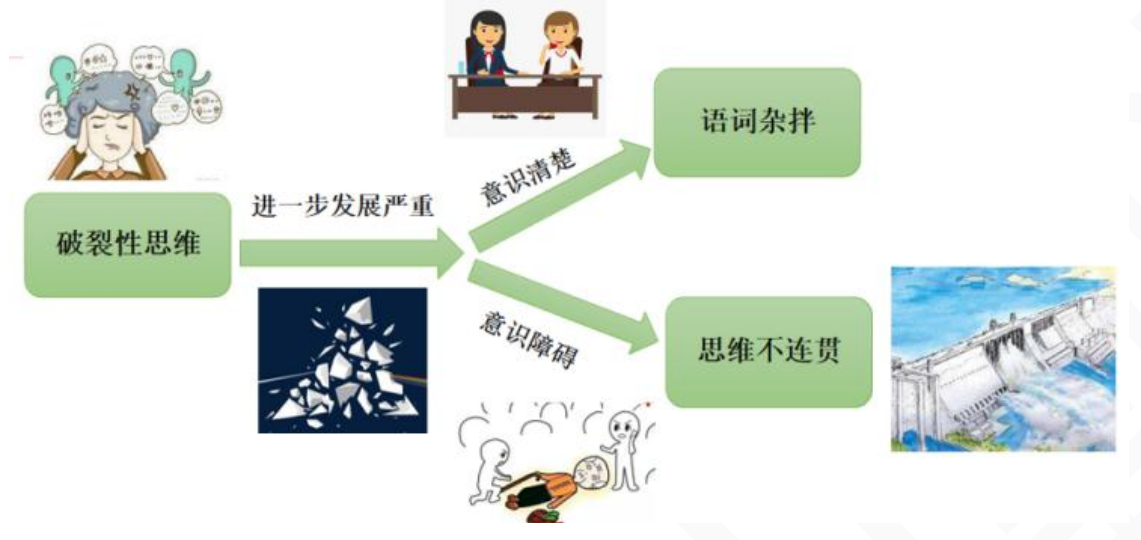

常见的思维形式障碍有13种。其中,思维奔逸、思维迟缓、思维贫乏、破裂性思维、思维不连贯、思维云集、病理性赘述,需要掌握。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2、思维内容障碍

思维内容障碍主要有3种:

- 以毫无依据的设想为前提进行推理

- 对不符合实际的结论坚信不疑

- 具有自我卷入性

按妄想的主要内容,可以分为10类,需要掌握的

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(三)注意障碍、记忆障碍与智能障碍

1.记忆障碍

一切的心理活动都需要注意的支持,都是以注意为基础的,注意是一切心理活动的属性。

(1)注意减弱:指患者主动注意和被动注意的兴奋性减弱,以致注意容易疲劳,注意力不容易集中,从而记忆力也受到不好的影响

(2)

2.记忆障碍

主要有5种:记忆增强、记忆减退、遗忘、错构、虚构。

(1)记忆增强:一种病理的记忆增强,表现为病前不能够并且不重要的事情都会以起来。

(2)记忆减退:在临床上较为多见,可以表现为远记忆力和近记忆力的减退。

(3)

顺行性遗忘 :患者不能回忆疾病发生以后一段时间内所经历的事情。逆行性遗忘 :患者忘掉受伤前一段时间的经历。- 心因性遗忘:心理因素引起的,对生活中某一特定阶段的经历完全遗忘,通常与这一阶段发生的不愉快事件有关,可见于癔症。

(4)错构:记忆的错误,对过去曾经历过的事情,在发生的时间、地点、情节上出现错误的会议,并坚信不疑。

(5)虚构:指患者虚拟建构的记忆,会把过去事实上没有发生过的事情,说成发生过。

3.智能障碍

(1)

(2)

4.自知力障碍

自知力:指患者对其自身精神病态的认识和评判能力。

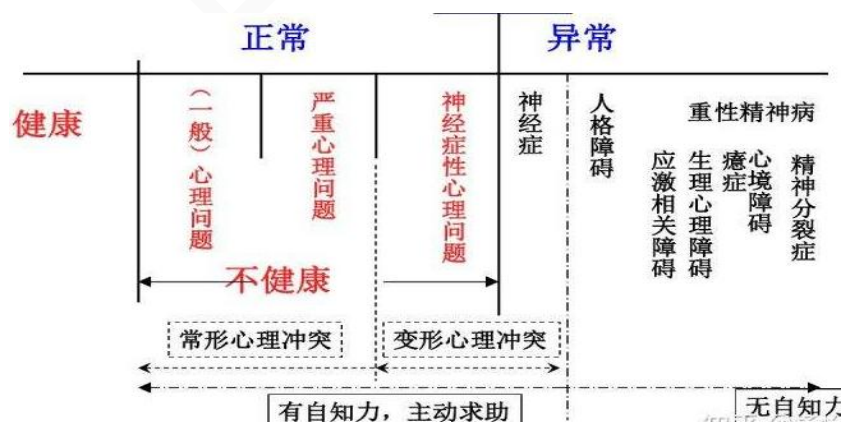

神经症:有自知力,可以主动就医。

精神障碍患者:无自知力,不会主动就医

第二单元 情绪障碍

1.关于焦虑

弗洛伊德将焦虑分为三类:

(1)

(2)

(3)

a.与环境不想称的痛苦情绪体验,成为

b.

c.伴有

2.以性质改变为主的情绪障碍

(1)

(2)

(3)

3.脑器质性损害的情绪障碍

(1)

(2)

(3)强制性哭笑

(4)欣快

第三单元 意志行为障碍

(一)意志增强:患者意志活动的病理性增多,做事有始无终,虎头蛇尾。

(二) 意志缺乏: 患者缺乏应有的主动性和积极性,行为被动,生活极端懒散,个人及居室卫生极差。

(三)意志减退:意志活动的减少。

(四)精神运动性兴奋

1、协调性精神运动性兴奋

2、不协调性精神运动性兴奋

(五)精神运动性抑制

(1)木僵

(2)

(3)蜡样屈曲

(4)

(5)被动性服从

(6)

(7)模仿动作

(8)

(9)作态

(10)

第四节 常见精神障碍

第一单元 精神分裂症及其他妄想性障碍

1.精神分裂症

一种病因未明的常见精神障碍,具有感知、思维、情感、行为等多方面障碍,以精神活动不协调和脱离现实为特征。

(1)通常能维持清晰的意识和基本智力,但

(2)多起病于

(3)发作期

2.妄想性障碍

又称

(1)妄想内容有

(2)

(3)病前人格特征:多具

(4)病程

(5)

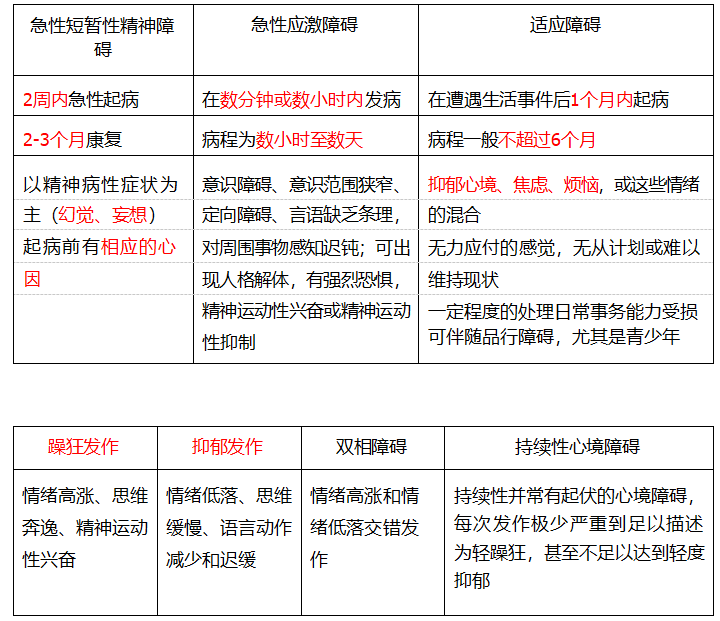

3.急性短暂性精神障碍

一组起病急骤,以精神病性症状为主的短暂性精神障碍,多数病人能缓解或基本缓解。

(1)

(2)以精神病性症状为主(

(3)起病前

(4)在

第二单元 心境障碍

各类心境障碍的特点:

(1)

(2)

(3)双相障碍:主要表现为情绪高涨与情绪低落交错发作;

(4)持续性心境障碍:持续性并常有起伏的心境障碍,每次发作极少严重到足以描述为轻躁狂,甚至不足以达到轻度抑郁。

第三单元 神经症

特点:

(1)意识的心理冲突;

(2)精神痛苦;

(3)持久性;

(4)妨碍着病人的心理或社会功能;

(5)没有任何器质性病变作为基础。

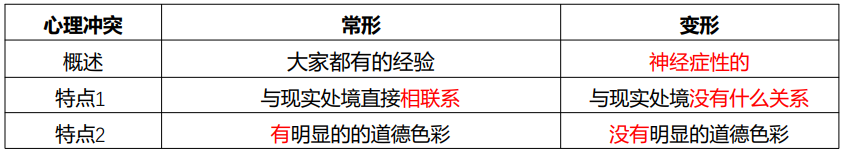

心理冲突有常形与变形之分:

神经症的临床评定主要有3个方面:

第四单元 应急相关障碍

1.急性应激障碍

患者在遭受急剧、严重的精神打击后,在数分钟或数小时内发病,

2.创伤后应激障碍(PTSD)

又称延迟性心因性反应,患者在遭受强烈的或灾难性精神创伤事件后,延迟出现、长期持续的精神障碍。

主要表现:

(1)病程呈波动性,潜伏期可从数周到数月不等,

(2)

(3)对

(4)麻木感和情绪迟钝后,

(5)常有

(6)

3.适应障碍

在重大的生活改变或应激性生活事件的适应期,出现的主观痛苦和情绪紊乱状态,常会影响社会生活和行为表现。

主要表现:

(1)通常在遭遇生活事件后

(2)抑郁心境、焦虑、烦恼,或这些

(3)

(4)一定程度的处理日常事务能力

(5)可伴随

第五单元 人格障碍

人格障碍:是在个体成长发育过程中,因遗传、先天以及后天不良环境因素造成的个体心理与行为的持久性的固定行为模式,这种行为模式偏离社会文化背景,并给个体自身带来痛苦,或贻害周围。

心理咨询和治疗对人格障碍的

(1)

(2)

(3)

(4)

第六单元 心理生理障碍

心理生理障碍:与生理因素想换、以生理活动异常为表现形式的精神障碍。

(1)

(2)

(3)

第七单元 癔症

癔症,又称歇斯底里,

第五节 心理健康与心理不健康

第一单元 关于心理健康的定义

第三节国际心理卫生大会认定的心理健康的标志是:

(1)身体、智力、情绪协调;

(2)

(3)

(4)在职业工作中,能充分发挥自己的能力,过着有效率的生活。

第二单元 评估心理健康的标注

1.许又新提出可以用三类标准衡量心理健康

(1)体验标准:个人主观体验和内心世界的状况;

(2)操作标准:通过观察、实验和测验等方法考察心理活动的过程和效应;

(3)发展标准:对人的个体心理发展状况,进行纵向考察和分析。

2.郭念锋提出评估心理健康水平的十个标准

(1)

(2)

(3)

(4)意识水平

(5)暗示性

(6)康复能力

(7)心理自控力

(8)自信心

(9)社会交往

(10)环境适应能力

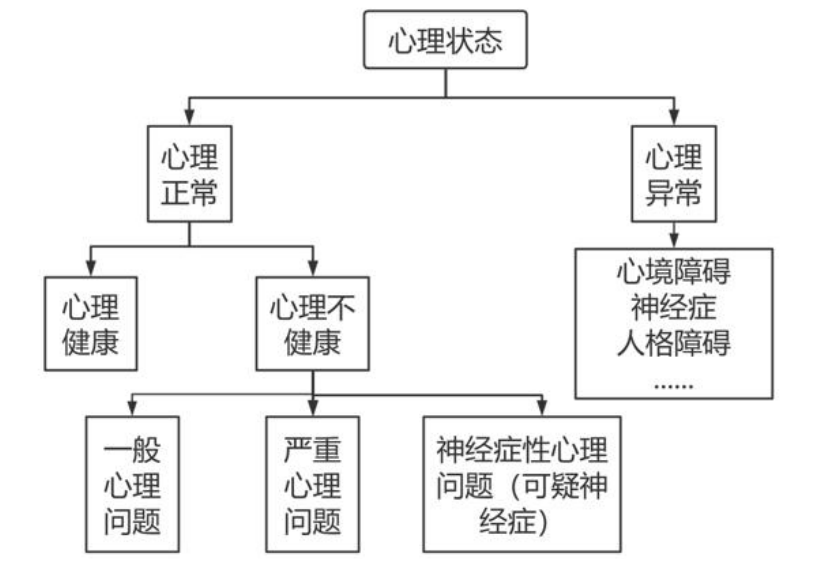

第三单元 相关概念的区分及内涵

1.概念的区分:

心理正常:具备正常功能的心理活动,或者说是不包含有精神障碍症状的心理活动。心理正常按照正常的程度又区分为心理健康和心理不健康。理论上,

心理不正常:就是“心理异常”,是指有典型精神障碍症状的心理活动。

2.健康心理和不健康心理的具体内涵

(2)从动态的角度看健康心理是在常规条件下,个体为应对千变万化的内、外环境,围绕某一群体的心理健康常模,在一定范围内不断上下波动的相对平衡过程;

(3)健康心理的内涵涵盖着,一切有利于个体生存发展和稳定生活质量的心理活动。

3.心理不健康状态的分类

心理不健康状态可包含三个类型:

第六节 心理不健康状态的分类

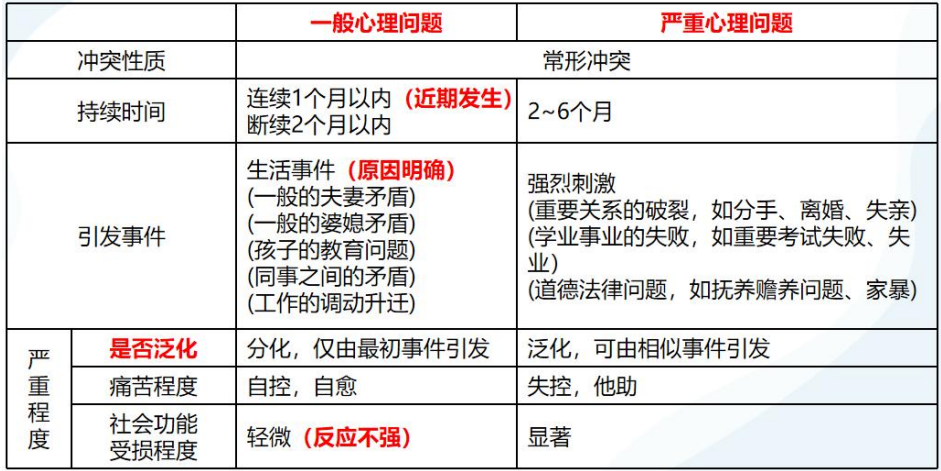

一般心理问题与严重心理问题:

第七节 关于健康心理学

第一单元 概述

健康心理学是心理学借助“现代医学模式”,主动介入医学领域的结果。

(1)躯体疾病的预防、治疗和康复过程中的

(2)促进和维护健康的

(3)疾病患者的

(4)促进

第二单元 常见的躯体疾病患者的心理问题

躯体疾病患者的

(1)对客观世界和自身价值的态度

(2)把注意力从外界转移到

(3)情绪

(5)精神

第八节 压力与健康

第一单元 从心理学角度看压力

1.压力的定义

压力是

压力反应包括主题觉察到压力源后,出现的心理、生理和行为反应。

2.压力源的种类

按照对主体的影响,压力源可以分为三类:

(1)

(2)

(3)

3.压力源的测评

(1)社会再适应量表。

(2)日常生活中小困扰的测量。

(3)知觉压力的测评。

4.压力的内省体验

(1)

(2)

(3)

(4)

第二单元 压力的适应

1.压力的种类

按照强度,压力可以分为三类:

(1)

(2)

(3)

2.压力的适应

经历了

(1)

(2)

(3)

在适应压力时,所经历的上述三个阶段,统称“

第三单元 压力的临床后果和中介系统

从压力到临床相的逻辑过程

1.对压力的响应阶段

客观上已经发生的事件,

只有被个体察觉,与个体生活相关并引起响应的事件,才对个体构成压力(

2.中介系统的增益或消解过程

压力作用于个体后,并不直接表现为临床症状,而是进入中介系统,

两种功能:增益功能,使事件的强度相对增加;消减功能,使事件的相对强度减弱。

(1)认知系统的作用

①认知评估作用:正确评估压力源、正确评估自己的实力,可使压力的强度相对降低

- 认知评估的结果有两种可能,即事件是否被判定为压力源

- 对事件严重性的评估

- 对自己能力的评估

②调节控制作用:当事人是否认为自己能够控制局面,即是否能够自主地控制或调解压力的出现与发展,是否能够自由地调整自己的适应行为。

- 行为的自我控制

- 认知的控制

- 环境的控制

③人格特征的影响:面对压力时,如何对待、理解和处理事件,都会受到人格特征的影响

- 外控型人格

- 内控型人格

(2)社会支持系统的作用

- 物质上具体地支持当事人,增加应对压力事件的物质条件;

- 给当事人精神支持,亲密的和可信任的关系是压力的有效缓冲器。

(3)生物调节系统的作用

生物调节系统主要包括神经内分泌系统和免疫系统。它们的功能状态好,可以防止或降低应激后果的躯体化症状。

3.临床相阶段

(1)

(2)

知识点: