本文整理发展心理学的重要知识点。

第三章 发展心理学知识点整理

第一节 概述

第一单元 发展心理学的研究对象

心理发展的规律性

(1)心理发展的普遍性和特殊性的统一

(2)心理发展的方向性和顺序性

- 方向性(从简单到复杂、从低级到高级)

- 顺序性(七个时期)

(3)心理发展的不平衡性。两个发展加速期

婴幼儿期是第一发展加速期 少年期(主要指青春发育期)是第二个加速发展期

发展心理学两大重点问题:

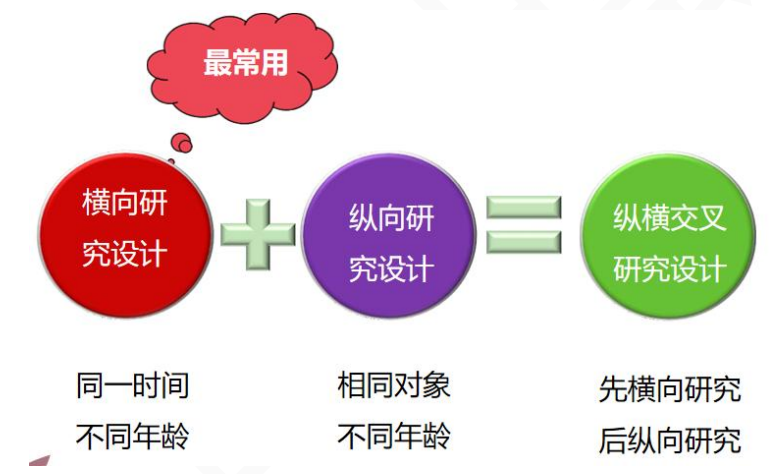

第二单元 发展心理学的研究方法

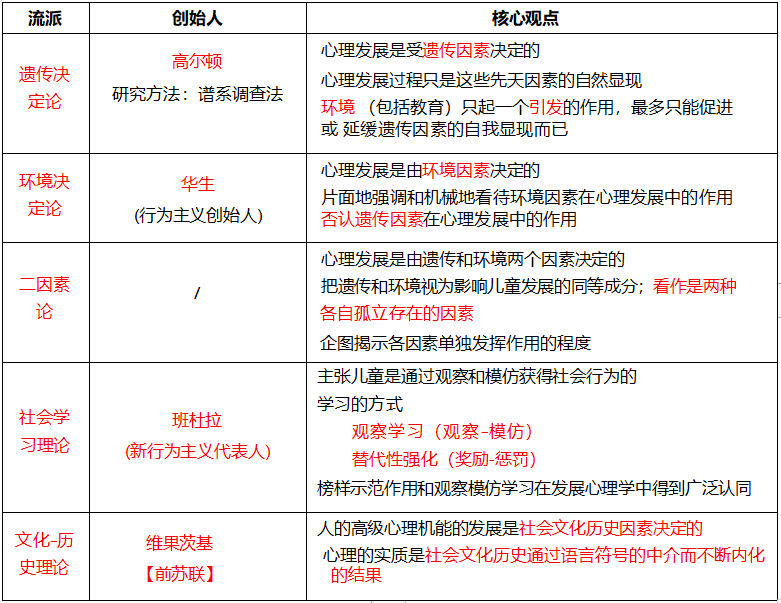

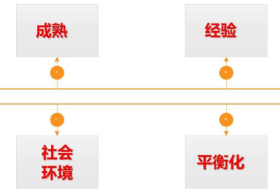

第三单元 心理发展的动因(重点)

教育和教学与心理发展的关系:

代表人:

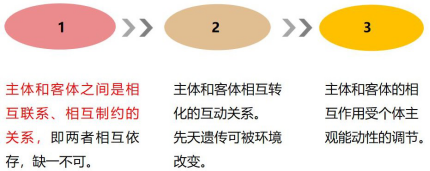

(一)儿童心理发展是主体和客体相互作用的结果

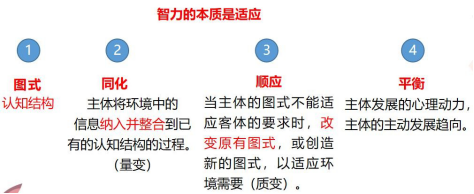

(二)认知发展本质的适应理论和主动建构学说

(三)心理起源于动作,动作是心理发展的源泉

- 动作是认识的源泉

- 最早的动作是与生俱来的无条件反射

第四单元 心理发展过程 (重点)

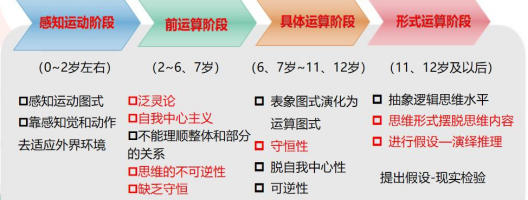

(一)以认知结构发展特点为标准划分心理发展年龄阶段——皮亚杰

(二) 以人格为标准划分年龄阶段-艾里克森

艾里克森:新精神分析学派代表人物,提出心理社会发展阶段理论主张人的一生可分为既是连续又各不相同的八个阶段:

八个阶段以不变的序列发展;每个阶段有其特定的发展任务;每个阶段都带有普遍性的心理社会危机。

人的心理危机是个人的需要与社会的要求不相适应乃至失调所致,故称为

第二节 婴儿期的心理发展

第一单元 新生儿的发展

新生儿的反射行为

个体出生后就能对刺激进行反映,最初的适应能力来自无条件反射。无条件反射包括两大类:

具有明显生存意义的无条件反射:食物反射、防御反射和定向反射等 。没有明显适应价值的的无条件反射: 抓握反射、行走反射、游泳反射、围抱反射和巴宾斯基反射等。

(2)发展早期社会关系

(3)是各种条件反射建立的基础

新生儿的生活行为模式:

- 睡眠-觉醒时的活动:啼哭

- 新生儿的睡眠: 睡眠不规律可能是异常问题的征兆

- 新生儿的觉醒状态: 每天 2-3 个小时

- 新生儿啼哭的意义:

新生儿将需求传递给看护人的一种交流手段,影响成人行为的强有力手段,起到成人照顾他的导向作用。

第二单元 婴儿生理和动作的发展

婴儿的主要动作发展

婴儿的主要动作是

手的抓握技能的发展要点是

婴儿的动作发展遵循的原则有:

第三单元 婴儿的学习

婴儿生来就具有学习能力,这是来自先天的生物学准备。

(1)模仿学习:

(2)条件反射学习方式:

(3)偏好新颖刺激的学习方式:习惯化和去习惯化

第四单元 婴儿的认知发展

婴儿的认知包括感知觉、注意、记忆、思维等认识过程。婴儿期是各种认知能力发展最迅速的时期。

感知觉是个体认知发展中最早发生,也是最先成熟的心理过程,是婴儿认知的开端。

(1)婴儿感觉的发展

(2)婴儿知觉的发展

跨感觉通道的知觉(明显的表现形式:

第五单元 婴儿的语言发展

婴儿发音的特点:

(1)不同民族和国家的婴儿最初的发音呈现出普遍的规律性

(2)婴儿真正掌握母语的各种发音, 要到第一批词出现时才能开始

(3)3岁左右的婴儿基本上能掌握母语的全部发音

词汇量的发展:

(1)婴儿在 1-1.5 岁之间掌握第一批词汇

(2)3岁儿童的词汇量增加到1000个左右

婴儿与成人之间的言语交往:

(1)婴儿与成人之间的前言语交往——手势

(2)婴儿与成人言语交往——婴儿说的往往是自己已知的事物

(3)成人与婴儿的言语交往——注重言语的表达策略和技能(句子要简短、语速要减慢(不是靠每个词的发音拉长)、话语多重复)

语法的获得:

1.5-2.5岁的婴儿是掌握母语基本语法的关键期 3岁末可以基本掌握母语的语法规则系统

第六单元 婴儿的个性和社会性发展

婴儿的气质类型

近年来,三类型说最受重视。研究者(托马斯和切斯)把婴儿气质划分为三种典型的类型:

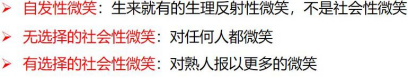

婴儿的社会性微笑:

婴儿的社会性依恋:

依恋:是婴儿与主要抚养者(通常是母亲)之间的最初的社会性联结,也是婴儿情感社会化的重要标志。

婴儿的依恋类型(安斯沃斯):

早期教养对依恋的影响

(1)早期社会性依恋的重要意义

早期社会性依恋对日后人格特征的影响:

(2)衡量婴儿期母亲教养方式的三个标准

反应性 :通常能正确理解婴儿发出信号的意义所在,并能给予积极地应答和反馈情绪性 :经常会通过说、笑、爱抚等积极情绪,进行情感交流社会性刺激 :互相模仿、亲子游戏、共同活动,丰富环境

婴儿自我的发展过程

(1)主体我的自我意识

- 把自己作为活动主体的认知

- 能把自己与他人分开

(2)客体我的自我意识

开始把自己作为客体来认知 能运用人称代词“你、我、他”称呼自己和他人,如用“我”表示自己客体自我意识的出现 是个体自我意识发展的第一次飞跃。

第三节 幼儿期的心理发展

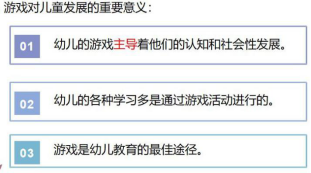

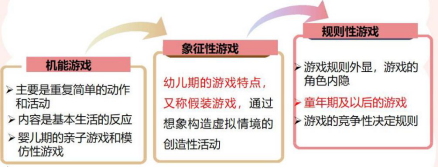

第一单元 幼儿的游戏

(1) 古典游戏理论: 着重从游戏与人类的角度解释游戏的原因和目的。如精力过剩论和重演论

(2) 现代游戏理论

精神分析流派:游戏与儿童的人格和情绪的发展, 补偿愿望、调节情绪、释放焦虑 。认知学派:游戏与儿童个体认知发展的关系, 练习并巩固已习得的各种能力 。

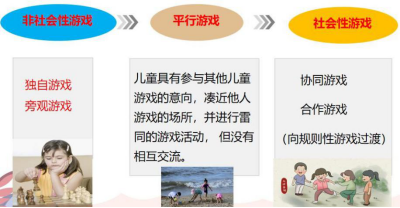

游戏的发展:

第二单元 幼儿的认知发展

幼儿记忆发展的特点:

(1)

(2)

(3)

幼儿的记忆策略:

5岁以前儿童难以运用记忆策略,幼儿后期能运用的主要记忆策略:

(1)视觉“复述”策略。反复不断地注目于目标刺激

(2)复述策略。不断地口头重复要记住的内容

(3)特征定位策略。捕捉突出的、典型的特点作为记住事物的“要点”(如兔子的长耳朵)

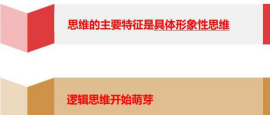

幼儿思维的两大特点:

具体形象性思维是幼儿思维的主要特征。

自我中心现象:皮亚杰认为,幼儿在进行判断时是以自我为中心的,他们缺乏观点采择能力,不能从他人的立场出发考虑对方的观点,而以自己的感受和刑罚取代他人的感受和想法,这被称为

第三单元 幼儿言语的发展

言语发展对儿童发展的重要意义:

(1)语言是儿童人际交流的工具

(2)言语是有助于儿童适应环境的重要工具

(3)帮助儿童超越具体环境, 进入新的境界

(4)言语发展是幼儿期心里发展的推动力

幼儿口语表达能力的发展:

(2)从情境语向连贯语发展语用技能的发展

第四单元 幼儿个性和社会性发展

(1)认同及其对儿童发展的意义

(1)儿童对成人个性品质的效仿称为“认同”;产生认同的基础是儿童知觉到自己与认同对象之间的相似性或一致性

(2)认同带给儿童归属感和成就感; 使儿童获得榜样的力量和发展的动力; 对性别意识和道德意识的发展具有重要影响

(2)幼儿期儿童认同的对象

儿童发展的第一逆反期:

第一逆反期的表现是幼儿要求

(1)第一逆反期的发展性特点

(2)父母因势利导、循循善诱地进行教育

第四节 童年期的心理发展

第一单元 童年期的学习

小学儿童学习的一般特点如下:

(2)教和学是师生双向互动的过程

(3)小学儿童的学习逐渐转向以掌握间接经验为主

(5)学习促进小学儿童心理积极发展

第二单元 童年期的认知发展

学龄儿童的主要记忆策略:

(1)

(2)

(3)

(4)

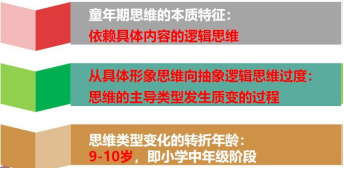

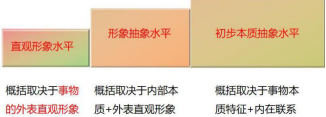

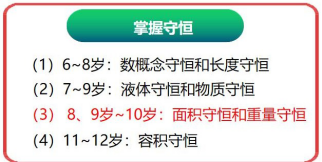

童年期儿童思维的基本特征:

思维形式的发展:

(1)概括能力的发展

(2)推理能力的发展

- 演绎推理能力的发展 (由多个判断推出新判断)

- 归纳推理能力的发展(由个别到一般形式)

- 类比推理能力的发展 (归纳和演绎的综合)

小学儿童类比推理能力发展低于演绎推理和归纳推理童年期新的思维结构形成

第三单元 童年期个性和社会性发展

自我意识的发展:

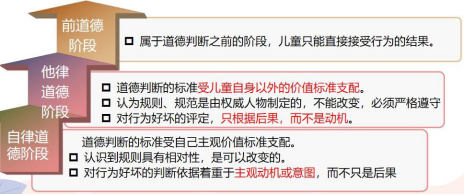

皮亚杰:道德认知发展理论

皮亚杰采用道德判断的对偶故事,对 4-12 岁儿童进行了研究:

同伴交往中儿童的人气特点

影响儿童在同伴中受欢迎的因素有多种,

改善人气特点的方法:直接干预、提高学习成绩、发挥班集体的帮助作用

影响选择朋友的因素:

(2)行为、品质、学习成绩和兴趣相近

(3)人格尊重、心理和谐并相互敬慕

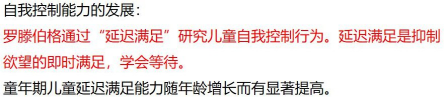

父母对儿童控制和儿童自主管理的消长变化。

第五节 青春发育期的心理发展

第一单元 少年期的生理发育加速

心理发展矛盾性特点:

第二单元 少年期的认知发展

记忆的发展:

(1)

(2)

少年期处于形式运算阶段。

形式运算阶段思维的特点:

- 思维形式摆脱了具体内容的束缚

- 假设演绎推理能力的发展

第三单元 少年期的个性和社会性的发展

(1)少年期自我意识的发展

(2)自我意识发展的特点

强烈关注自己的外貌和风度 深切重视自己的能力和学习成绩 强烈关心自己的个性成长 有很强的的自尊心第一、第二逆反期的异同

第一、第二逆反期的异同:

第六节 青春期的心理变化

自我概念的特点:

埃里克森认为青春年自我同一性的确立是自我分化和整合统一的过程。

(1)自我分化是整体的自我分化为“主体我”和“客体我”;

(2)通过自我接纳(积极肯定)和

(3)不能确立自我同一感;

(4)解决自我同一感危机的方式(学者马西亚)。

同一性确立;同一性延续;同一性封闭; 同一性混乱(扩散)。

延缓偿付期

社会给予青年人暂缓履行成人的责任和义务的机会, 这个缓冲的时期叫做

在这个时期,他们要经历复杂而艰难的同一性确立和对社会生活的选择:

(1)他们有一种避免同一性过程提前完结的内在需要(

(2)社会也给予青年暂缓履行成人的责任和义务的机会(

青年期的人生观和价值观

(1)人生观和价值观

(2)青年期是人生观、价值观的形成和稳定时期(了解即可)

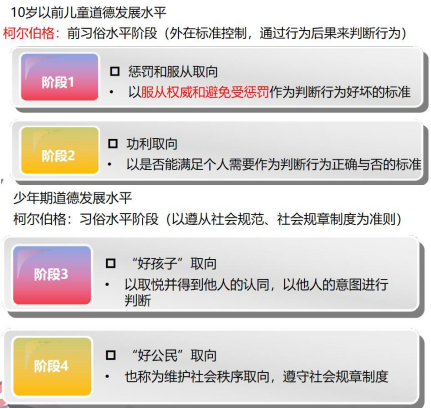

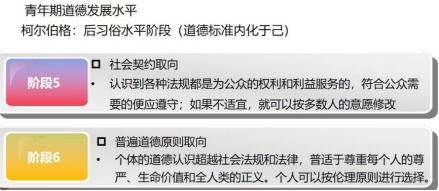

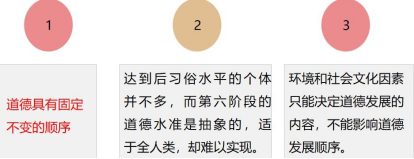

柯尔伯格道德认知发展理论要点:

第七节 中年期的心理发展变化

第一单元 中年期的更年期

中年期的更年期—— “第二个青春期”。

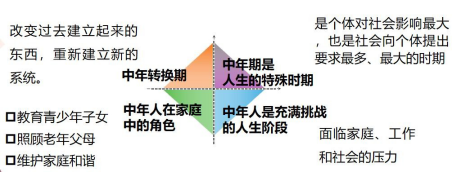

第二单元 对中年期心理发展的理解和认知

第三单元 中年期的认知发展

(1)中年期思维的现实性、灵活性和智慧性

(2)中年期辩证逻辑思维的进一步发展

第四单元 中年期的个性和社会性发展

中年期自我意识的发展:

(1)关于自我的概念

(2)成年期的自我发展水平

- 遵奉者水平:按规则行事,个体的行为服从与社会规则,如果违反了社会规则,就会产生自责感。

- 公平水平:将社会的、外在的规则内化为个体自己的规则。

- 自主水平: 能承认并接受人际关系和社会关系中的矛盾和冲突,表现出高度的容忍性。

整合水平 :不仅能正视内部矛盾和冲突, 还会积极去解决这些冲突。是自我发展的最高水平

(3)影响自我发展水平的因素 年龄因素-受教育水平-认知发展水平

中年期的人格特征:

(1)中年期人格结构的稳定性

人格结构的结构成分不变,各成分的平均水平不变

(2)中年期人格的成熟性

内省日趋明显 心理防御机制日趋成熟 为人处世日趋圆通

(3)中年期

第八节 老年期的心理发展变化

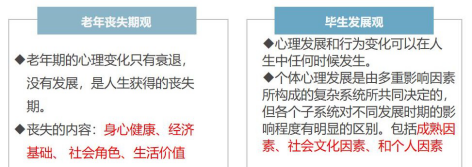

两种不同的老年心理变化观:

老年期的认知变化:

认知活动的退行性变化是老年期心理发展的总趋势。

感知觉衰退最早,变化最明显。

老年人的主要记忆障碍:

(1)老年记忆障碍主要在于信息提取困难。

(2)老年人记忆障碍是

对老年期记忆减退的解释:

(1)加工速度理论

(2)工作记忆理论

老年人发生认知(记忆) 功能衰退是因为他们缺乏信息加工资源。